Epidermitecture auf der Architekturbiennale Venedig 2025

Ergebnisse des Forschungsprojekts Epidermitecture werden im Rahmen der 19. Architekturbiennale Venedig 2025 in der kuratorischen Hauptausstellung im Arsenale präsentiert. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Institut für Kunst und Architektur, dem Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst und dem Dusts Institute. Das Projektteam besteht aus Michelle Howard, Adam Hudec, Laura Rabbachin, und Katja Sterflinger.

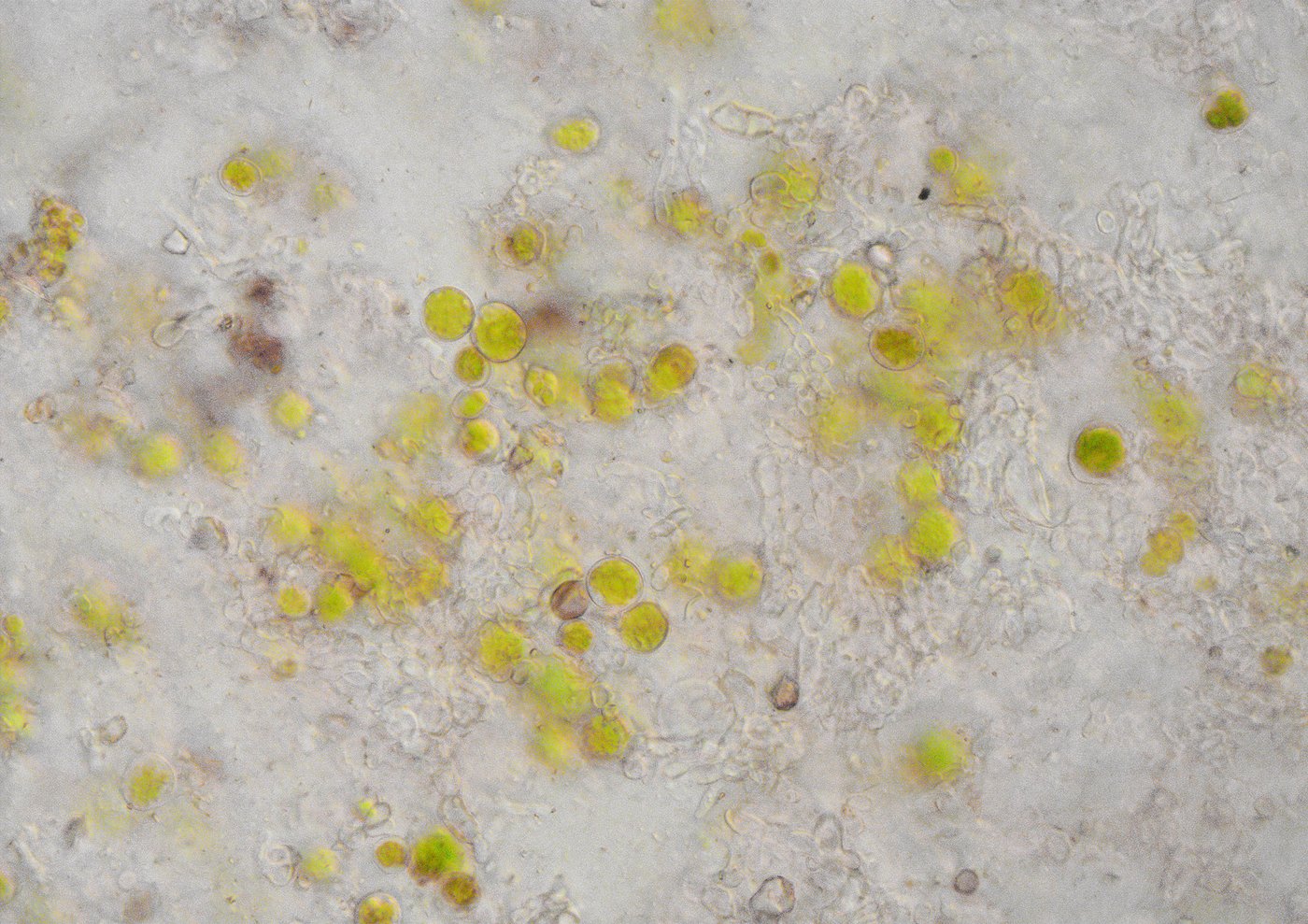

Wir bemerken selten die subtilen Flecken oder Verfärbungen, die sich an Gebäuden bilden, und erkennen oft auch nicht, wie sich Fassaden im Laufe der Zeit unbemerkt verändern und immer wertvolleren Lebensraum für Lebewesen bieten. Bei genauer Betrachtung erweisen sich viele Materialablagerungen auf diesen Fassaden als dünne, lebendige Schicht Biopatina, die durch die ständige Interaktion zwischen architektonischen Außenflächen und den Elementen entsteht. Dieses Forschungsprojekt untersucht Biopatina sowohl als ökologischen Prozess als auch als materielles Phänomen. Es führt das Konzept der Epidermitektur ein, das Gebäudeoberflächen nicht als statische Barrieren, sondern als dynamische, lebendige Schnittstellen interpretiert, die auf ihre Umgebung reagieren. Anstatt diese biologischen Schichten als unerwünschte Makel zu behandeln, betrachtet das Projekt sie als wertvolle Zeichen von Umweltprozessen und der engen Verflechtung zwischen Architektur und Natur.

Einige Ergebnisse dieser Forschung werden im Rahmen der Architekturbiennale Venedig 2025 in der kuratorischen Hauptausstellung im Arsenale präsentiert. Wir hoffen, dass die Präsentation der Epidermitektur auf der Biennale mit ihrer erhöhten Sichtbarkeit andere dazu inspiriert, ihre Herangehensweise an die Instandhaltung der äußeren Gebäudehülle und der Biopatina, die sie ihr Zuhause nennt, zu überdenken. Die aktuelle Forschung hinterfragt traditionelle Vorstellungen von Reinheit, Kontrolle und Trennung zwischen gebauter und natürlicher Umwelt und konzentriert sich auf bereits im städtischen Raum stattfindende Materialtransformationen – Phänomene, die durch routinemäßige Instandhaltung oft übersehen oder ausgelöscht werden.

Anhand ortsspezifischer Fallstudien – der Villa Tugendhat in Brünn, dem Bahnhof Vltavská in Prag, der Akademie der bildenden Künste (Hauptgebäude am Schillerplatz) in Wien und einem Gemeindebau (einer typisch Wiener Variante des öffentlichen Wohnungsbaus) – erforscht das Projekt neue Methoden, mit natürlichen Prozessen zu arbeiten, anstatt gegen sie. Es kombiniert materialzentrierte Forschung mit partizipativen Praktiken, die Gemeinschaften einladen, sich mit architektonischen Oberflächen als lebendigen, sich entwickelnden Einheiten auseinanderzusetzen. Durch die Untersuchung, Unterstützung und gemeinsame Beobachtung des Wachstums von Biopatina zielt das Projekt darauf ab, regenerative Ansätze in der Architektur zu fördern und ein reicheres Zusammenleben zwischen menschlichem und nicht-menschlichem Leben zu ermöglichen.

Das vom Epidermitecture-Team entwickelte Biomaintenance-Manifest ist ein Aufruf, Instandhaltung als Praxis der Pflege, Verantwortung und des achtsamen Zusammenlebens neu zu denken. Im Biomaintenance-Manifest lehnen wir die Vorstellung ab, dass Gebäudeoberflächen statisch, rein oder unberührt bleiben müssen; stattdessen erkennen wir die natürlichen Veränderungen von Materialien als Beweis für Leben, Zeit und ökologische Verflechtungen an. Es fordert einen Wandel vom Auslöschen zur Beobachtung, vom Reinigen zur Pflege und erkennt an, dass Instandhaltungsmaßnahmen nicht neutral sind, sondern tiefgreifende ökologische und ethische Konsequenzen haben.

![Künstlerische Intervention [em]Weißer Fleck[/em]. ©Joanna Pianka](https://www.akbild.ac.at/de/news/2025/epidermitecture-auf-der-architekturbiennale-venedig-2025/image-of-the-intervention_copyright_joanna-pianka.jpg/@@images/image-1400-192e8e6228514a0a415c6fdb01200daf.jpeg)