honoris causa 2025

Mit honoris causa startete die Akademie der bildenden Künste Wien 2023 eine öffentliche Reihe von Veranstaltungen, bei denen sich die Akademie ihrer historischen Verantwortung als Bildungsinstitution stellt.

Programm:

Do 4.12.2025, 19 h: Buchpräsentation

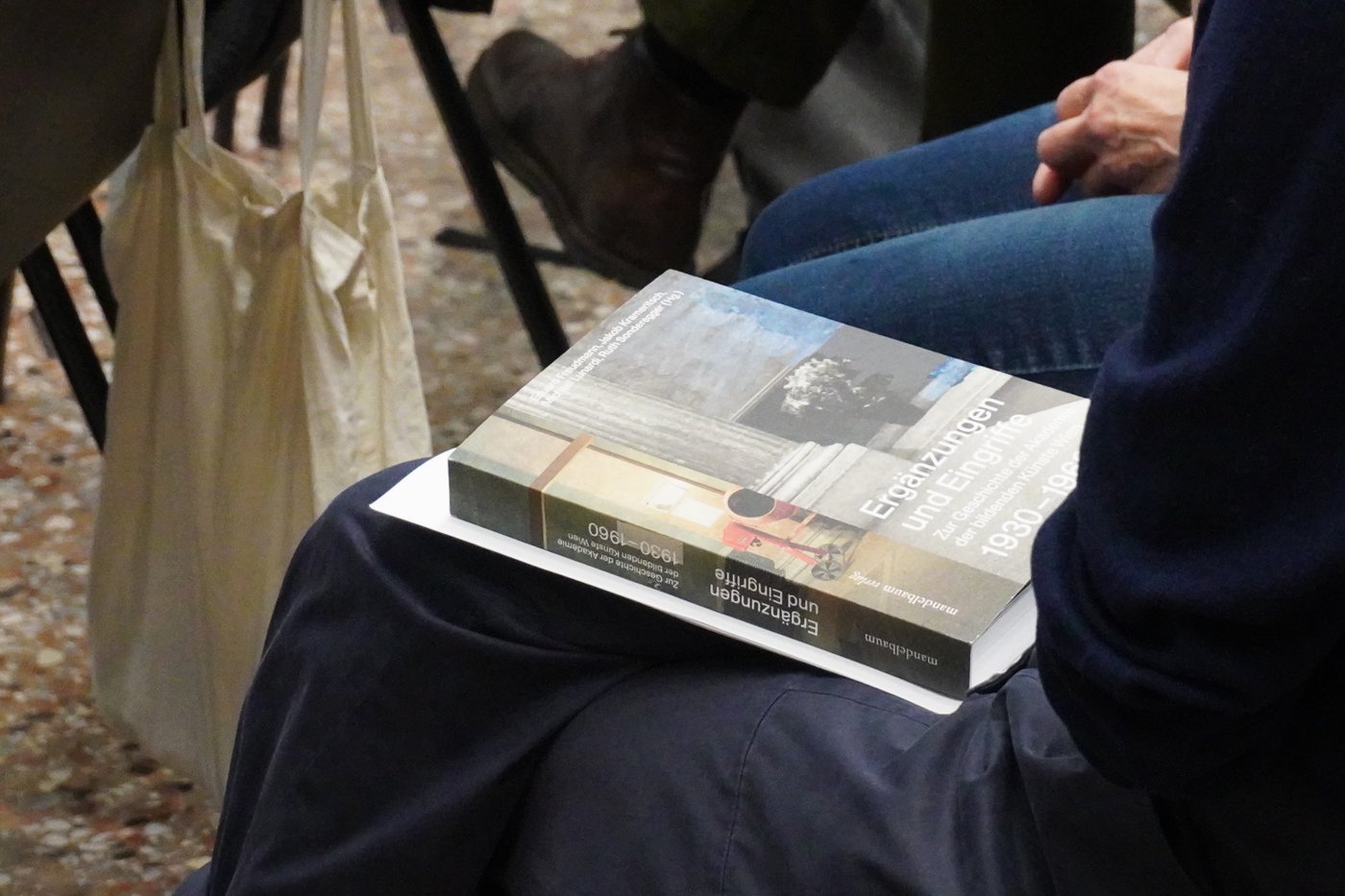

Eduard Freudmann, Jakob Krameritsch, Michael Lunardi, Ruth Sonderegger (Hg.): Ergänzungen und Eingriffe. Zur Geschichte der Akademie der bildenden Künste Wien 1930–1960. Mandelbaum: Wien 2025.

Ort: Sitzungssaal, Akademie der bildenden Künste Wien, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Vorgestellt und diskutiert wird eine Neuerscheinung, die einige jener Forschungslücken adressiert, die im Laufe der honoris causa-Konferenzreihe identifiziert worden sind. Der Band versammelt kulturwissenschaftliche, literarische und künstlerische Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Akademie der bildenden Künste Wien von 1930 bis 1960. In ihrem Ensemble erzählen sie über Transformationen und das Fortdauern des Faschismus an einem zentralen Ort der österreichischen Kunstproduktion.

Mit Büchertisch vom Mandelbaum Verlag

19 h:

Begrüßung durch Rektor Johan Hartle

19:15 h:

Buchpräsentation durch die Herausgeber_innen

19:35-20:40 h:

Vortrag und Diskussion: René Schober: Die Athenaia als deutschnationale, antisemitische Hauskorporation der Wiener Kunstakademie:

Der Vortrag berichtet über aktuelle Rechercheergebnisse zur „Verbindung deutscher Kunstakademiker Athenaia“. Diese eng mit der Akademie verbundene Studentenverbindung wurde 1882 gegründet und zählte von Beginn an zu den streng deutschnationalen, antisemitischen Korporationen. Trotz ihrer im Vergleich mit den Schülerstatistiken geringen Mitgliederzahlen entwickelte sie rasch eine große Präsenz im Akademiegeschehen und erlangte schließlich im Jahr 1908 den Status der einzig zugelassenen Korporation im Haus. In den folgenden Jahrzehnten blieb sie nicht nur ihrer Gesinnung treu, sondern nahm ab den 1920er-Jahren an der Akademie eine wichtige Rolle als Keimzelle des Nationalsozialismus ein. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Dritte Reich am 13. März 1938 wurde die Athenaia – wie sämtliche andere Studentenverbindungen – aufgelöst und in den NSD-Studentenbund überführt. Ihr Verbindungsobmann sah darin eine logische Konsequenz, da seiner Meinung nach „unser Ziel, das wir erstrebten ‚Ein Volk, ein Reich‘ erreicht ist“.

Anschließend Buffet und Bar in der Mensa der Akademie

Weitere Informationen zur Publikation: https://www.mandelbaum.at/buecher/eduard-freudmann-jakob-krameritsch-michael-lunardi-ruth-sonderegger/ergaenzungen-und-eingriffe/

Fr, 5.12.2025, 10–17 h: Tagung

Ort: Sitzungssaal, Akademie der bildenden Künste Wien, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Das Neben- und Miteinander, das Ineinandergreifen von Austrofaschismus und Nationalsozialismus, lässt sich an der Akademie laborhaft studieren; es wird eine Querschnittthematik bei der Tagung sein, auf der aktuelle Forschungen, die in die neu erschienene Publikation zur Geschichte der Akademie Eingang fanden, präsentiert werden. Auf dem Programm stehen Werkstattgespräche mit Autor_innen der Publikation, ein Vorschlag zur Aberkennung einer Ehrenmitgliedschaft sowie die Auseinandersetzung mit Geschichtspolitiken am Haus.

10 h:

Begrüßung durch Rektor Johan Hartle

10:15 h:

Zum Programm der Tagung: Jakob Krameritsch

10:30–11:10 h:

Lina Morawetz: Über sieben Prosastücke

Die sieben Prosastücke in der aktuellen Publikation zur Akademiegeschichte nähern sich auf Basis von Quellenarbeit Personen an, die in den Archiven nur marginal vorkommen. Wie kann ein Riss in der Wirklichkeit – ein Verschwinden – zu einem Scharnier im Erzählen werden? Im Versuch, der Spannung zwischen Dokument und Narration nicht auszuweichen, gehen die Prosastücke zwischen lückenhaften Spuren und Annahmen hin und her, um die einzelnen Menschen am Bild ihrer selbst, der Träume und des Menschlichen überhaupt festzuhalten. Letztlich geht es auch um „die anhaltende Macht nicht nur realer, sondern fiktiver Erinnerungen“ (Dagmar Herzog).

11:10–11:20 h:

Pause

11:20–12 h:

Christina Wieder: „Bildende“ und „Angewandte“: Schlaglichter einer Verhältnisgeschichte. Ein Werkstattbericht

Moderation: Ruth Sonderegger

Der Beitrag unternimmt einen Streifzug durch die Verhältnisgeschichte der beiden Wiener Kunsthochschulen im 20. Jahrhundert und greift exemplarisch drei Kontexte heraus, die zugleich darüberhinausgehende kunst-, kultur- und gesellschaftspolitische Fragen aufwerfen. Neben kreativen Konflikten und scheinbar unüberwindbaren Trennlinien werden auch Schnittstellen, wechselseitige Beeinflussungen und langanhaltende Kooperationen sichtbar gemacht. Reflektiert wird dabei, wie sich diese Dynamiken – kurzfristig wie langfristig – in das Feld der Kunst- und Wissenschaftsgeschichte einschrieben und welche Rolle sie im Rahmen institutionengeschichtlicher Aufarbeitungsprojekte der Gegenwart spielen.

12–12:30 h:

Michael Lunardi: Vorschlag zur Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft von Hans Pernter

Moderation: Ruth Sonderegger

Hans Pernter war zehn Jahre lang Präsidialvorstand im Unterrichtsministerium, ehe er (1932) Sektionschef, dann (1934) Staatssekretär und schließlich (1936) selbst Ressortminister in der austrofaschistischen Regierung wurde. Während dieser Phase prägte er die Erziehungs-, (Hoch-)Schul- und Kulturpolitik Österreichs im Sinne der autoritär-ständestaatlichen Verfassung von 1934 entscheidend (mit). Ihm wurde 1937 aus vorrangig politischer Opportunität die Ehrenmitgliedschaft der Akademie der bildenden Künste Wien verliehen, diese in der NS-Zeit (1941) ab-, aber 1945 wieder zuerkannt. Der Beitrag argumentiert den – aus der Forschungsarbeit zum Buch resultierenden – Vorschlag zum neuerlichen Widerruf dieser Ehrenmitgliedschaft.

12:30 h:

Mittagessen

13:30 h:

Kurzpräsentation der Werkstattgespräche

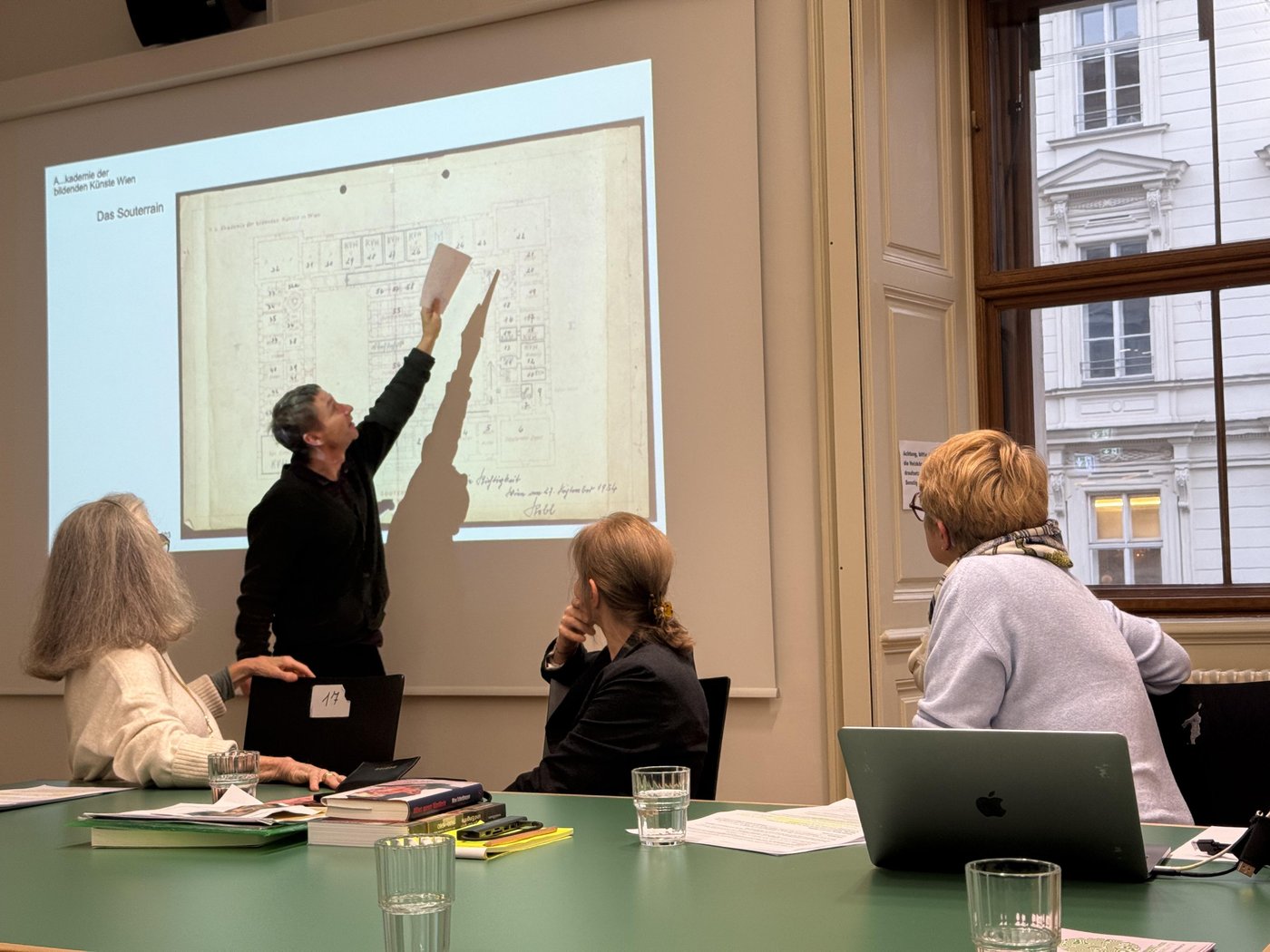

In Panel 1 und Panel 2 berichten Autor_innen der Neuerscheinung zur Geschichte der Akademie (siehe Buchpräsentation am Vortag) anhand ausgewählter Quellen von der Arbeit an ihren Beiträgen.

14 h: Start der Werkstattgespräche

PANEL 1, Raum 13a: Quellen und (offene) Forschungsfragen einzelner Buchbeiträge mit Ulrike Hirhager, Monika Knofler, Eva Schober. Moderation: Jakob Krameritsch.

PANEL 2, Sitzungssaal: Quellen und (offene) Forschungsfragen einzelner Buchbeiträge mit Sigrid Eyb-Green, Verena Pawlowsky, Christina Wieder. Moderation: Simon Nagy.

PANEL 3, Aula: Kontextualisierung, Umgestaltung, Weggestaltung: Zum aktuellen Umgang mit Profanplastiken an der Akademie und darüber hinaus. Mit Eduard Freudmann und Deborah Benjamin Kaufmann.

15:40 h:

Pause

16–17 h:

Plenum zu Werkstattgesprächen und Abschlussdiskussion

Fr, 5.12.2025, 18 h: Lesung Hitlers queere Künstlerin

Ort: Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs, Maysedergasse 2/28, 1010 Wien

Es freut uns, zur Abendveranstaltung in die VBKÖ einladen zu können. Georgia Holz (Kunsthistorikerin, Universität für angewandte Kunst und Teil des Archivteams der VBKÖ) ist dort im Gespräch mit Nina Schedlmayer, die aus ihrem neuen Buch liest: Hitlers queere Künstlerin. Stephanie Hollenstein. Künstlerin und Soldat

Stephanie Hollenstein, geboren 1886, stammte aus bäuerlichen Verhältnissen, zog als Soldat in den Ersten Weltkrieg und lebte ihre Homosexualität offen aus. Nach dem Studium an der Münchner Kunstgewerbeschule verdiente sie sich als expressionistische Malerin und engagierte sich in der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs. 1926 war sie Gründungsmitglied der Wiener Frauenkunst, einer progressiven Abspaltung der VBKÖ. Sie verfasste antisemitische Schriften und trat noch vor 1938 in die NSDAP ein. In der Folge wurde sie 1939 als Präsidentin der VBKÖ installiert und brachte die Vereinigung bis zu ihrem Tod 1944 „auf Linie“.

In ihrem Buch zeichnet die Kulturpublizistin Nina Schedlmayer das Leben dieser ambivalenten Künstlerin nach, die symptomatisch für die Tätergeschichte der VBKÖ steht. Eine Geschichte, die die VBKÖ aktiv thematisiert und aufarbeitet.

Nina Schedlmayer studierte Kunstgeschichte in Wien und promovierte über Kunstliteratur im Nationalsozialismus. Sie ist Chefredakteurin des Kulturmagazins „morgen“, schreibt unter anderem für „Handelsblatt“, „Weltkunst“ und „Parnass“ und betreibt den artemisia.blog über Kunst und Feminismus. 2017 erhielt sie den ersten Österreichischen Staatspreis für Kunstkritik. Hitlers queere Künstlerin. Stephanie Hollenstein. Künstlerin und Soldat ist 2025 bei Zsolnay erschienen.

Einen Rückblick auf das Programm der letzten beiden Tagungen finden Sie auf unserer Website: honoris causa 2023, honoris causa 2024

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet am Hauptstandort der Akademie der bildenden Künste Wien mit der Anschrift Schillerplatz 3, 1010 Wien statt. Die Anreise ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich (siehe Barrierefreiheit bei den Wiener Linien). Bei Anreise mit dem Auto stehen im Innenhof (Zufahrt über Eingang Markartgasse) zwei gekennzeichnete Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Das Hauptgebäude der Akademie am Schillerplatz verfügt über zwei Haupteingänge, die unterschiedliche Bedürfnisse der körperlichen Behinderung abdecken.

Eingang Schillerplatz:

- Für Personen mit Sehbehinderung: ein taktiles Leitsystem führt vom Gehsteig über die rechte Seite der historischen Stiege zur Portierloge (im Erdgeschoss)

- Für Personen mit Gehbehinderung: die historische Stiege ist mit zusätzlichen Handläufen ausgestattet.

- Für Personen mit Mobilitätseinschränkung: Ein Wegweiser führt vom Eingang Schillerplatz zum barrierefreien Eingang Makartgasse.

Eingang Makartgasse:

- Für Personen mit Mobilitätseinschränkung: Über eine Gegensprechanlage (Stele links) wird der Portier erreicht, der das automatische Tor öffnen kann.

- In der Durchfahrt erreicht man über eine Rampe auf der linken Seite die große automatische Eingangstür, die sich mit einem Taster rechts der Tür öffnen lässt.

- Von dort (Souterrain) erreicht man den Lift für die Erschließung der weiteren Stockwerke. Der Portier befindet sich im Erdgeschoss.

- Öffnungszeiten Eingang Makartgasse: von 8 bis 20 h.

Der Veranstaltungsraum "Sitzungssaal" (E 1) befindet sich im Erdgeschoss. Bei Zutritt über den Eingang Schillerplatz ist der Raum im Gebäude ebenerdig erreichbar. Bei Zutritt über den Eingang Markartgasse ist der Lift vom Souterrain ins Erdgeschoß zu nutzen. Der Lift ist mit rollstuhlgerechtem Bedienelemente ausgestattet. Das Gebäude verfügt über ein (taktiles) Leitsystem.

Barrierefreie Toiletten befinden sich im Erdgeschoss wie in jedem anderen Stockwerk des Gebäudes. Die Toiletten sind ohne Eurokey zugänglich.

Um im Brandfall alle Rettungsmaßnahmen setzen zu können, ist eine Anmeldung von Rollstuhlfahrer_innen beim Portier erwünscht (entweder über die Gegensprechanlage beim Eingang Makartgasse oder direkt bei der Portierloge beim Eingang Schillerplatz).

Wir möchten möglichst vielen Personen eine einfache und angenehme Teilnahme an der Veranstaltung ermöglichen. Sollte individuelle Unterstützung während der Veranstaltung hinsichtlich barrierefreier Anforderungen benötigt werden, bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail an ma.huber@akbild.ac.at oder telefonisch unter +43 1 588 16 1001. Ihre Ansprechpartnerin ist Martina Huber.

Foto- und Filmaufnahmen

Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass möglicherweise Foto- und Filmaufnahmen von Ihrer Person erstellt werden. Diese Aufnahmen können in verschiedenen Medien zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und zu Dokumentationszwecken Verwendung finden. Hierfür steht keine finanzielle Abgeltung zu. Die Verarbeitung der Aufnahme basiert auf berechtigten Interessen der Akademie der bildenden Künste Wien (Art 6 (1) f DSGVO iVm § 12 DSG). Sollten Sie keine Foto- und Filmaufnahmen von Ihrer Person wünschen, bitten wir um Mitteilung, sodass keine Aufnahmen von Ihnen erstellt werden.